↓↓内科専門医対策はこちら↓↓

総合内科専門医とは?その価値と内科専門医との違い

総合内科専門医は、日本内科学会が認定する専門医資格で、基本的な内科領域をカバーする「内科専門医」の上位に位置づけられ、より複雑な病態の診断や、複数の疾患を併せ持つ患者への全人的なアプローチが求められます 。

近年の専門医制度改革に伴い、従来の「認定内科医」制度は2021年をもって新規の認定を終了し、新たな標準的なキャリアパスは「内科専門医」を取得した後に「総合内科専門医」を目指す流れへと移行しています 。

総合内科専門医試験は、内科専門医試験と比較して難易度が高く設定されており、合格率も歴史的に見て低い傾向にあります 。これは、より深い専門知識と、各内科領域にまたがる横断的な思考力が問われるためです。この資格を取得することは、臨床現場における高い信頼性だけでなく、教育的・指導的な立場への道を開くことにも繋がります。

2025年度試験:主要日程、締め切り、ロジスティクス

試験準備の第一歩は、正確なロジスティクスの把握から始まります。特に、出願期間は厳格であり、一日でも過ぎると翌年まで受験機会を失うことになります。以下に、2025年度(第53回)総合内科専門医資格認定試験の公式情報をまとめます。

表1:2025年度 総合内科専門医試験 概要

| 項目 | 詳細 |

| 試験日 | 2025年11月9日(日) |

| 試験時間 | 9:00 ~ 16:10(予定) |

| 試験会場 | 横浜、大阪の2地域 |

| 出願期間 | 2025年5月8日(木)~ 7月8日(火)23:59まで【期限厳守】 |

| 受験料 | 30,000円(税込) |

| 合否発表 | 2026年2月上旬頃(予定) |

特に、出願期間は毎年多くの受験希望者が見落としがちなポイントであるため、カレンダーに登録するなど、確実な自己管理が求められます。

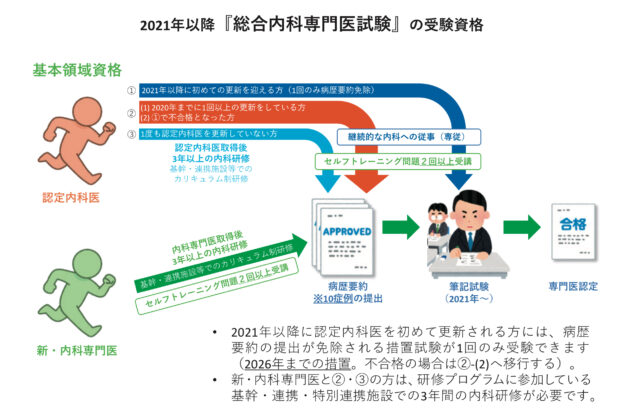

総合内科専門医試験の受験資格

総合内科専門医の受験資格は、内科専門医か認定内科医のどちらかの資格を持っている人が受験できます。

詳細は以下のフローチャートをご覧いただきたいですが、注意してほしいのは、

出願時点で「セルフトレーニング問題2回以上合格」していること

です。

これは、受験する前の年度までに、60%以上の正答率で2回合格していることが必要なので、いざ受けようと思っても、回数が足りずに今年は受けられない、となる可能性があります。

たとえば、2025年度に受験しようと思ったら、2020~2024年度のなかで2回合格が必要です。

合格できない可能性も考えると、セルフトレーニングの問題は専門医対策でも使えるので、ギリギリの2年分ではなく、少なくとも3年前からは受験しておいた方がいいでしょう。

詳しくは内科学会のホームページをご確認ください。

→https://www.naika.or.jp/nintei/exam/new_sogonaika_senmoni_shiken/

総合内科専門医試験の申し込み

受験申し込みは上記案内ページの中の、オンライン出願フォームからできます。

出願はすべて日本内科学会のオンライン出願フォームを通じて行われます 。手続きは複数のステップに分かれており、個人情報、研修歴の入力、必要書類のアップロード、そして受験料の支払いまで、すべてを期間内に完了させる必要があります。

受験料は3万円とやや高めの設定です。

受験申し込み完了のメールが来るまでは安心しないようにしましょう。

出願フォームにログインすることで自分の申し込み状況もわかるので、不安なときは確認してみてください。

実は、筆者は受験5日前に、申し込みが完了してなくて受験できないことに気づいて受験できなかった経験があります。。せっかく勉強してたのに、、

ということで、みなさんは同じ轍を踏まないようにお気をつけください(^^)

すべての入力とアップロードを終え、受験料の支払いが完了すると、「出願手続き完了のお知らせ」といった件名の確認メールが届きます。このメールを受信するまで、出願プロセスは完了していません 。不安な場合は、出願フォームに再度ログインし、自身の申込状況を確認することが賢明です。

病歴要約の作成ガイド

病歴要約は、一部の受験者にとっては免除されますが、提出が必要な場合、その評価は筆記試験の成績とは独立して行われ、合否判定に直接的な影響を及ぼします。

病歴要約の評価が「F(不合格)」であった場合、たとえ筆記試験で合格基準を大きく上回る点数を取ったとしても、試験全体の結果は「不合格」となります 。

これは、病歴要約が単なる症例報告ではなく、受験者の臨床推論能力、全人的医療の実践、そしてプロフェッショナリズムを評価するための重要な試験の一部であることを示しています。

提出対象者:免除規定と必須要件

病歴要約の提出が免除されるのは、主に旧制度下で認定内科医資格を取得し、特定の条件を満たす「措置的受験」の対象者です 。自身が免除対象であるか否かは、学会の案内を熟読し、正確に判断する必要があります。

一方、新制度下で内科専門医を取得した受験者や、認定内科医であっても特定のルートで受験する者は、原則として病歴要約10症例の提出が求められます 。

評価される要約の構成:POS方式の理解

病歴要約は、POS (Problem Oriented System) 方式で作成することが厳格に定められています 。これは、患者が抱える問題をリストアップし(プロブレムリスト)、各問題(プロブレム)に対して評価(Assessment)と計画(Plan)を記述していく手法です。プロブレムには"#1,"、"#2," のように優先順位の高いものから番号を振る必要があります 。この形式は、思考のプロセスを明確化し、論理的な臨床判断能力を評価者に示す上で不可欠です。

高評価を得るための執筆法:セクション別ベストプラクティス

高評価を得る要約は、単にデータを羅列したものではありません。症例を通じて、患者の社会的・心理的背景までを考慮した全人的な視点を示し、いかにして問題解決に至ったかのプロセスを濃密に描くことが求められます 。

全般的な原則

- 簡潔性

全体でA4用紙2枚程度にまとめることが推奨されています 。冗長な記述は避け、要点を的確に伝える能力が問われます。 - 患者プライバシーの厳守

患者氏名、生年月日、住所などの個人情報は絶対に記載してはなりません。紹介元の病院名なども「近医」といった表現に置き換える必要があります 。この配慮を怠ると、それだけでF評価となる可能性があります 。

各セクションのポイント

- 既往歴・社会生活歴

疾患に関連する重要な情報は、陰性所見であっても記載します(例:「高血圧の既往なし」)。 - 入院後経過と考察

プロブレムリストに挙げた各プロブレムに対応する形で、診断根拠、治療選択の妥当性、EBM(科学的根拠に基づく医療)に基づいた考察を記述します。なぜその治療法を選択したのか、他にどのような選択肢があったのか、といった思考過程を示すことが重要です 。 - 総合考察

ここが最も重要なセクションです。単なる症例のまとめに終わらせず、主病名と副病名の関連性、診断・治療プロセス全体の妥当性を客観的に評価します。

さらに、この症例から得られた学びや、患者の社会的背景を踏まえた上での考察など、受験者自身の臨床医としての深みを示す場となります 。

症例選択の段階で、単に医学的に珍しいだけでなく、このような多角的な考察が可能な症例を選ぶことが、高評価への鍵となります。

評価基準とよくある不合格の理由

評価はA(優れている)、B(平均的)、C(合格基準を満たしている)、F(不合格)の4段階で行われます 。

F評価となる主な理由には、前述のプライバシー配慮の欠如のほか、論理性の欠如、考察の不足、単なるデータや事実の羅列に終始している、などが挙げられます。

病歴要約は、知識の量ではなく、臨床医としての「質」を問う試験であると認識することが不可欠です。

総合内科専門医試験の試験内容

筆記試験は、総合内科専門医としての広範かつ深い知識を測るための中心的な要素です。その形式、範囲、そして難易度を正確に理解することは、効率的な学習戦略を立てる上での前提条件となります。

試験形式、問題配分、時間管理

試験は、一般問題と臨床問題から構成され、1日をかけて3つの時限で行われます。

- 総問題数: 200問

- 問題構成:

- 一般問題: 50問

- 臨床問題: 150問

- 試験時間: 各時限110分から120分で構成され、朝9時から夕方まで

単純計算では1問あたり3分強の時間が与えられますが、長文の臨床問題や複数の選択肢を吟味する必要がある問題を考慮すると、時間管理は極めて重要です。

また、時限の間の休み時間は、前の時限で出題された分野や関連トピックを素早く見直すための貴重な時間となり得ます。例えば、第1時限で特定の疾患に関する問題が出た場合、休憩時間にその疾患の合併症や治療薬について再確認しておくことで、後の時限で関連問題が出題された際に有利になる可能性があります 。

集中力の持続も重要なので、休憩と見直しのバランスを計画よく行う必要があります。

知識の範囲と公式の出題典拠

日本内科学会は、出題内容の典拠を公式に示しています。これは、学習の羅針盤となる最も重要な情報です。

- 公式典拠:

- 標準的内科学教科書

- 日本内科学会雑誌

- 内科救急診療指針

「標準的内科学教科書」とは、特定の書籍を指すわけではありませんが、医学界で広く認知されている教科書レベルの知識が求められることを意味します。「日本内科学会雑誌」は、最新のトピックや学会が重要と考える疾患概念が出題される可能性を示唆しており、特にセルフトレーニング問題と並行してチェックすることが推奨されます。

総合内科専門医試験の合否判定

合否判定は病歴要約と筆記試験の2つで行われ、もちろんどちらも合格する必要があります(病歴要約免除の人は除く)。

筆記試験の合格基準点は明確にされていませんが、

- 総合得点

- 各分野得点(循環器、脳神経、など各科ごと)

のどちらでも6割以上をとることが目安になります。

総合内科専門医の試験なので仕方ないですが、全分野で6割を超える必要があり、得意科目で点数を伸ばすだけでは合格できないので難易度が上がります。

総合内科専門医試験の合格率

総合内科専門医試験の合格率は、年度によって大きく変動してきました。過去には50%台から70%台で推移することが多く、他の専門医試験と比較しても難関とされていました 。しかし、2023年度は87.36%、2024年度は89.45%と、近年著しく高い合格率を示しています。

この近年の合格率上昇は、受験者層の変化(認定内科医制度からの移行期間など)や試験内容の調整など、複数の要因が考えられます。しかし、この数字を見て「試験が易化した」と考えるのは危険な兆候です。

試験問題の難易度は本質的に高く、いつ過去の厳しい水準に戻るか予測できません。したがって、最も賢明な戦略は、過去の平均的な合格率である60%~70%を想定し、それに対応できるレベルの学力を目指して準備を進めることです。最近のデータに油断せず、最悪のシナリオに備えることが、確実な合格を掴むためにしっかり準備しましょう。

| 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | |

|---|---|---|---|

| 2011年度 | 71.7% | 329人 | 459人 |

| 2012年度 | 80.0% | 408人 | 510人 |

| 2013年度 | 77.9% | 384人 | 493人 |

| 2014年度 | 68.2% | 2690人 | 3943人 |

| 2015年度 | 62.6% | 4252人 | 6787人 |

| 2016年度 | 56.7% | 4381人 | 7731人 |

| 2017年度 | 60.0% | 4367人 | 7283人 |

| 2018年度 | 72.1% | 3559人 | 4936人 |

| 2019年度 | 65.4% | 3551人 | 5428人 |

| 2022年度 | 71.85% | 3637人 | 5062人 |

| 2023年度 | 87.36% | 1334人 | 1527人 |

| 2024年度 | 89.45% | 1688人 | 1887人 |

受験者数も変動しており、認定内科医からの受験措置などの影響も考えられます。

合格率は変動が激しいため、あまりあてにはならないかもしれません。

総合内科専門医試験の対策

総合内科専門医試験の広大な範囲を前に、多くの受験者が「どこから手をつければよいのか」という問いに直面します。

成功の鍵は、やみくもな学習ではなく、限られた時間の中で最大の効果を発揮するための戦略的な計画にあります。どの教材を使って効率的に勉強していくか、それぞれの教材の特徴をみながら、あなた自身の状況にあった対策を計画しましょう。

学習ツールの構築:主要教材の徹底比較レビュー

市場には数多くの教材が存在し、その選択が学習効率を大きく左右します。ここでは、主要な教材をカテゴリー別に分類し、それぞれの長所、短所、そして最適な活用法を分析します。

| 教材名 | 種類 | 最新版/発行日 | 価格(目安) | 特徴 | 長所 | 短所 | 最適な用途 |

| イヤーノート | 書籍/アプリ | 毎年更新 | 約26,400円 | 内科全般を網羅した辞書的参考書。 Quick Checkアプリが付属。 | 網羅性が高く、知識の確認・整理に最適。 アプリでの隙間学習が強力 。 | 通読には不向き。 あくまで辞書としての利用が中心。 | 学習全期間を通じた知識の確認、辞書的利用、Quick Checkでの反復学習。 |

| 公式過去問題集 第1集・第2集 | 書籍 | 第2集: 2019年 | 第2集6,000円 | 2018年度までの実際の試験問題を収録。 | 唯一の公式な過去問。 試験の形式、問題の言い回し、難易度の肌感覚を掴める 。 | 問題が古く、現在のガイドラインと異なる場合がある。 解説が非常に簡素 。 | 古いので不要。 |

| セルフトレーニング問題 | 問題集(冊子/オンライン) | 毎年更新 | 約2,000円/年 | 学会発行。 最新のトピックやガイドラインを反映。 | 試験の「up-to-date問題」対策として必須。 出題者の意図が最も反映されている 。 | 解説が比較的簡素な場合がある。 | 受験資格確保、最新知識の総仕上げ。 |

| The総合内科ドリルVer.2 | 書籍(2分冊) | 2025年7月 | 7,920円 | 最新の問題集。 総合内科専門医レベルを意識して作成。 問題数300問/2冊。 | 最新で300問と網羅性もあり、解説も充実している。 Web版付きで移動中の学習にも対応。 | 問題数が300問 | 最初に手をつける問題集。 |

| 「新」内科専門医 ・総合内科専門医 試験対策問題集 | 書籍 | 2022年7月 | 9,900円 | 問題数は100問。 各問題に試験の傾向や関連項目の記載があり、解説が丁寧。 | 1つの問題から広く学べる。 解説が丁寧なため、参考書のように使える。 | 他の問題集に比べて問題数が少ない(100問)。 | 時間がない受験者が要点を押さえるために使用。 |

| THE内科専門医問題集 Ver.2 | 書籍(3分冊) | 2024年2-3月 | 各7,480円 | 網羅性が高い。 Web版も付属。 | 発行年が新しく、近年の傾向を反映。 分冊のため苦手分野の集中対策が可能 。 | 「内科専門医」試験向けであり、総合内科専門医試験にはやや難易度が不足する可能性 。 | 学習初期~中期における広範な知識ベースの構築。 |

| CareNeTV | 動画講義 | 随時更新 | 月額5,500円 | 専門医による講義動画が見放題。 「出るズバッ!」シリーズなどが人気。 | 通勤中などの「ながら学習」に最適。 苦手分野を視覚的・聴覚的に補強できる 。 | 受動的な学習になりがち。能動的な問題演習との組み合わせが必須。 | 苦手分野の克服、知識の体系的理解、移動時間の有効活用。 |

イヤーノート・アトラス・Quick Check

総合内科専門医試験を受ける頃には、医師国家試験を受けたときに使用したイヤーノートはすでに古くなっていると思います。

古い情報で勉強して受験するリスクは当然あるため、全科網羅した最新のイヤーノートはやはり必須でしょう。

インターネットで調べ物をするよりも圧倒的に速く試験に必要な情報を知ることができます。

また、イヤーノートは上記のように必ず必要ですが、それ以外にもお勧めしたい理由に付録の『Quick Check』があります。

これは購入者特典の付録として使えるアプリなのですが、1問1答の問題が各分野ごとに数百問ずつ入っていて、隙間時間に勉強することができます。

ただ、臨床問題はないので、問題集としては以下に紹介する問題集をベースにするほうがいいです。苦手な分野の特訓に使うのがおすすめです。

いずれにしても、受験すると決めたらまず手に入れたほうがいい参考書と言っていいでしょう。

認定内科医試験・総合内科専門医試験 過去問題集 第一集・第二集

内科学会が発刊している過去問です。

第2集は2018年の認定内科医試験・総合内科専門医試験を、第1集は2017年の認定内科医試験・総合内科専門医試験の実際の過去問が収録されています。

内科認定医の問題が180−190問ほど、総合内科専門医の問題が140問ほどずつ掲載されています。

以前は推奨していましたが、さすがに古いため、これから受験する人が取り組む必要は乏しいと思います。

ただ、実際の問題を見て試験レベルを確認してみたいと思う方は、内科学会のホームページから購入を申し込めますので一応リンクを貼っておきます。

セルフトレーニング問題

総合内科専門医試験を受験するためにも必要なセルフトレーニング問題ですが、これはup date問題の対策としても、必須の問題集です。

最新の知識もちゃんと知っているか、という確認でup date問題が一定割合出題されます。

内科学会が出したい最近の話題・知識が出題されており、総合内科専門医試験でも同じところが出題される可能性が高いため、これは確実にやっておく必要があります。

私はセルフトレーニング問題は難しいと思ってましたが、難易度は総合内科専門医試験と同等レベルです。セルフトレーニング問題が難しいと思う先生はがんばりましょう(大半の先生がそうだと願います)。

最低でも直近数年分はやっておいた方がいいです。

さらに、『生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説(第5集)』が、2024年4月10日に内科学会から発売されています。

6年ぶりの発売で、2018年~2022年度のセルフトレーニング問題237題+新作問題91題を含めた計328題が収録されています。

内科学会のホームページから購入することができますので、興味がある方はこちらをご覧ください。

The総合内科ドリル Ver.2 1・2

こちらのVer.2は問題集の中で最新の2025年7月発刊で、問題数はVer.1の218問から300問へとvolume upし、幅広く網羅されています。

内容は総合内科専門医試験のレベルを意識して作られ、解説もしっかり作り込んであるため試験対策としてかなり使えます。

本の最後に覚えるべき表などまとめてあり、また、web版もついてくるので、移動中に問題をといて勉強することもできます。

幅広い分野をおさえる必要がある総合内科専門医試験なので、最新かつ問題数が多いこちらが現在最もおすすめの問題集となります。

- 総合内科・消化器・循環器・内分泌・代謝・腎臓

- 呼吸器・血液・神経・アレルギー・膠原病および類縁疾患・感染症・救急

それぞれの定価:7920円(税込)

「新」内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集

2022年7月に発刊された問題集です。

問題数が100問とほかの問題集よりも少ないですが、解説が他の問題集よりもかなりしっかりしてある本なので、上記の問題集よりをやる前に、参考書がわりに1冊目として取り組むのもいいと思います。

各問題に試験の傾向や、その他に出題される可能性のある項目が書いてあり、一つの問題から広く試験対策ができます。

もしくは、問題数が少ないので、時間がない人や、最後にもう一つ別の教材で確認したい人におすすめの問題集です。

定価:9900円(税込)

THE内科専門医問題集1・2・3 Ver.2

発刊日2024年2月と3月にVersion2としてTHE内科専門医問題集がリニューアル出版されています。

Ver.2になるにあたり、もともと2冊の分冊から3冊にわけてあるため、もちろん網羅している範囲が広いです。

この問題集は総合内科専門医用ではなく、内科専門医用なので、苦手な分野がのっている分冊だけ購入して実力の底上げする、というのもオススメの使い方です。

- 総合内科・消化器・循環器

- 内分泌・代謝・腎臓・呼吸器・血液・神経

- アレルギー・膠原病・感染症・救急・集中医療

それぞれの定価:7480円(税込)

クエスチョンバンク 総合内科専門医試験予想問題集、内科専門医試験対策オンライン

国試でお世話になったクエスチョンバンクですが、書籍の問題集はvol1が2016年、vol2が2017年に発刊されています。

すでに古く、ほかにいい本が出ているのでおすすめはできません。

現在はオンライン版で1年毎に更新されているので、クエバンがいい人はこちらがいいでしょう。

ただ、現在は内科専門医試験用になっているため、総合内科専門医試験対策としては難易度不足ではあります。

2024-2025年版は2024年11月下旬に発売開始予定です。

以下に2023-2024年版の情報を記載しておきます。

- 発売日 : 2023年9月1日

- 利用期限:2024年11月30日

- 収録問題数:約500問

- 価格:16,500円(税込)

CareNeTV

まずはケアネットが提供するCareNeTVです。月額5500円で学習動画が見放題になります。

総合内科専門医試験の対策講座があるので、それを見るだけで全科の復習ができ、また最新情報や、試験に出そうなところまで教えてもらえます。

ちなみに、講座もいくつか種類がありますが、オールスターレクチャーは動画が多くて長いので、私は長門先生の「内科専門医試験 出るズバッ!LIVE」を利用しました。

集中して見るというよりは、通勤中に聞き流しつつ、スライドをスクリーンショットで保存して後で見直す、というふうな勉強法をしました。

このスライドをGoodNotes5のアプリに貼って、書き込んでいくことで総合内科専門医試験対策に最適な自分だけの教科書が出来上がります。

このCareNeTVについては株主優待で無料で受けられるので、これについても今度記事にしたいと思います。

段階的学習プラン:開始時期別ロードマップ

総合内科専門医試験の合格者が勉強に充てる期間は様々です。ある調査では、4ヶ月以上前から始める医師が約3割、最も多いボリュームゾーンである2〜3ヶ月前が約4割、1〜2ヶ月前からが約3割という結果も出ています 。(https://note.com/good_gerbil891/n/n22ad6497017a)

ここでは、それぞれの状況に合わせた3つの学習プランを提案します。ご自身の確保可能な時間と照らし合わせ、最適なプランを選択してください。

【王道プラン】4ヶ月以上前から始める場合

最も理想的で、着実に合格を目指せるプランです。時間をかけて知識を体系的に整理し、弱点を完全に克服することを目指します。

第1フェーズ:基礎固めと全体像の把握(最初の2ヶ月)

- 目標:

内科全般の知識を網羅的に見直し、自身の弱点分野を正確に把握する。 - アクション:

まずは「The総合内科ドリル Ver.2」のような網羅性の高い問題集を1周解き、全体像を掴みます。

間違えた問題や理解が曖昧な箇所は、都度「イヤーノート」で周辺知識も含めて徹底的に確認・復習します。

第2フェーズ:弱点克服と知識の深化(3ヶ月目)

- 目標: 弱点分野を重点的に強化し、得意分野に転換する。

- アクション:

実際の過去問である「セルフトレーニング問題」の第5集と、2023年度以降のセルフトレーニング問題を解きます。

テキストだけでは理解しにくい病態生理や最新の試験対策などは、「CareNeTV」の講義動画を視聴し、視覚的・聴覚的に理解を深めます。

第3フェーズ:実践演習と直前対策(最終月)

- 目標: 最新の出題傾向を掴み、本番での時間配分に慣れる。

- アクション:

問題のやり直しを行い、知識を固めていきます。

オンライン模試を最低1回は受験し、本番さながらの環境で実力と時間配分を確認します。

残りの時間は「Quick Check」アプリを使い、知識の漏れがないか最終確認を繰り返します。

【標準プラン】2〜3ヶ月前から始める場合

最も多くの受験者が選択するプランです 。効率性と計画性が成功の鍵となります。平日は2〜4時間、休日は8時間程度の勉強時間を確保することが目標です 。

第1フェーズ:網羅的インプット(最初の1ヶ月)

- 目標:

短期間で全範囲の知識に一度触れる。 - アクション:

主要な問題集(例:「The総合内科ドリル Ver.2」)をスピード重視で1周します。完璧に理解できなくても、まずは立ち止まらずに進めることが重要です。

通勤中や昼休みなどの「スキマ時間」を最大限に活用し、「Quick Check」アプリでの学習をこの段階から習慣化します 。

第2フェーズ:重点的アウトプットと知識の定着(2ヶ月目)

- 目標:

演習を通じて知識を確実に定着させる。 - アクション:

第1フェーズで間違えた問題を徹底的に解き直します。

直近3年分の「セルフトレーニング問題」に着手し、最新のトピックをインプットします。

第3フェーズ:最終調整(最後の数週間)

- 目標:

本番で実力を最大限発揮するための最終準備。 - アクション:

問題のやり直しを行い、知識を固めていきます。

オンライン模試を最低1回は受験し、本番さながらの環境で実力と時間配分を確認します。

残りの時間は「Quick Check」アプリを使い、知識の漏れがないか最終確認を繰り返します。

【短期集中プラン】1ヶ月前から始める場合

非常に厳しいスケジュールですが、戦略を徹底することで合格の可能性はあります。「あれもこれも」と手を出すのではなく、「限られた教材を完璧に習得する」ことが絶対条件です 。

- 最優先教材: 過去問である直近3〜5年分の「セルフトレーニング問題」と「イヤーノート」の付録アプリ「Quick Check」のみに絞ります。少し余裕がある場合は、問題数が100問と最も少ない「「新」内科専門医・総合内科専門医試験対策問題集」で苦手な分野をみるのもいいです。

- 学習法:

まず「セルフトレーニング問題」を解き、解説を熟読します。分からなかった用語や疾患は「イヤーノート」で即座に確認します。

文字通り全てのスキマ時間を「Quick Check」に費やします 。1日に何度もアプリを開き、知識を脳に刷り込むイメージです。 - 目標:

「セルフトレーニング問題」と「Quick Check」の内容であれば、どの問題が出ても即答できるレベルまで反復練習を繰り返します。

"総合内科専門医の求人"状況:試験の先へ

困難な試験を乗り越えた先には、専門医としての新たなキャリアパスと、より大きな社会的貢献の機会が待っています。資格取得はゴールではなく、新たなスタートです。

医師のキャリア選択において重要なのは、主観的な「おすすめ」ではなく、客観的な「データ」だと考えています。

参考までに、この記事のテーマである「総合内科」の求人数を、主要な転職サイトで都道府県別に比較した一覧表をご覧ください。

私自身、市中病院の勤務医から管理職、そしてフリーランスと、複数の働き方を経験する中で、こうした「客観的な求人数」を把握せずに転職活動を始めることのリスクを痛感してきました。

レジドクターでは、全診療科・全都道府県別の求人を徹底比較した「医師転職サイト活用データベース」を公開しています。

先生の専門科や希望勤務地では「どの転職サイトが本当に強いのか」、データに基づいたキャリア戦略にご活用ください。